마이너스 금리, 중국증시 폭등 등

시장 변화에 버블 우려 제기돼

<대한금융신문=김민수 기자> 글로벌 금융시장이 실물경제보다 빠른 회복세를 보이면서 버블 논란이 일고 있다.

최근 파이낸셜타임즈(FT) 존 오서스(John Authers) 수석투자칼럼니스트는 금융시장의 버블 신호로 △마이너스 금리 △높은 미국 주가 △신흥국의 외환보유액 감소 △중국 증시 폭등 등 4가지 요인을 꼽았다.

첫째, 스위스 등 유럽 은행을 중심으로 마이너스 금리가 현실화되면서 은행에 돈을 맡기고 오히려 수수료를 내는 진풍경이 연출되고 있다.

여기에 다른 국가의 중앙은행에서도 향후 마이너스 기준금리를 도입할 경우 투자자들은 마이너스 수익률을 받아들일 수밖에 없게 된다.

게다가 명목금리가 마이너스 상태더라도 디플레이션이 심화될 것으로 예상되면 투자자들이 오히려 마이너스 수익률을 합리적이라고 판단할 수 있다.

특히 투자자들은 디플레이션 상황에서 국채를 구입하려는 경향이 있어 국채수익률도 폭락하게 된다.

둘째, 상승세를 타고 있는 미국 주가도 버블의 증거다.

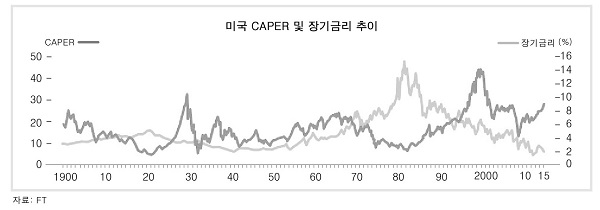

현재 S&P500 지수의 경기조정 주가수익비율(CAPER)은 28배로 평균치(15.5배)보다 높다. 이는 대공황과 닷컴버블 시기를 제외하더라도 13년만에 최고 수준이다.<그래프 참조>

문제는 달러 강세 및 저금리 기조에 따라 상승한 미국의 주가가 미 연준의 연내 기준금리 인상이 현실화될 경우 하락할 수 있다는 점이다.

최근 재닛 옐런 미국 연준 의장도 “현재의 주가가 너무 높아 잠재적인 (하락의) 위험을 안고 있다”고 경고하기도 했다.

셋째, 신흥국의 외환보유액이 감소 추세를 보이는 점도 주목해야 한다.

지난해 말 신흥국의 외환보유액은 7조7400억 달러로 전년대비 1145억 달러 감소했다.

1995년 국제통화기금(IMF)이 통계집계를 시작한 이래 연간기준으로 20년만에 처음 감소한 것이다. 이는 신흥국들이 자국통화의 약세를 막기 위해 외환보유액을 줄이고 있기 때문이다.

특히 전세계에서 가장 많은 외환보유액을 가진 중국이 위안화 약세를 막기 위해 미 달러화 채권을 팔면서 자본유출 규모가 확대됐다.

전문가들은 선진국들의 양적완화 정책이 종료될 경우 신흥국에서 더욱 급격히 자금 유출 가능성이 있다며 이는 미국 등 글로벌 경제에도 압박 요인으로 작용할 것으로 전망했다.

넷째, 급등한 중국 중시도 거품 논란의 중심에 있다.

지난 1년간 중국의 증시는 90%(CSI300지수 기준) 증가했다.

중국의 경제지표가 대부분 부진한 모습을 보이면서 중국 정부가 경기부양을 위해 예금금리를 인하하고 이로 인해 투자자들이 주식 투자의 비중을 늘렸기 때문이다.

실제 중국에서는 부모님께 용돈을 타는 10대 학생부터 파출부까지 쌈짓돈을 꺼내 주식을 하고 있다는 말까지 나오고 있다.

이렇게 자금이 대거 몰리는 중국 증시에 대해 전문가들은 2007년 상하이 증시 버블 패턴이 반복되는 것 아니냐며 우려하고 있다.

이 때문에 중국 정부도 증시 과열을 막기 위해 자산관리상품과 헤지펀드 자금으로 주식에 투자하는 우산신탁을 금지하고 투자자들이 공매도할 수 있는 종목 수를 900개에서 1100개로 늘리겠다고 지난달 발표한 바 있다.