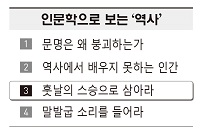

인문학으로 보는 ‘역사’ <3>

스스로 잘못된 결정 경계하라는 뜻

<대한금융신문=김승호 편집위원> 공화정을 끝까지 수호하려했던 키케로는 역사 속에서 로마의 미래를 어떻게 바라보았을까?

카이사르에게 집중되는 권력을 공화정의 몰락으로 읽어냈던 정치인 키케로는 카이사르와 끊임없이 경쟁하며 견제한다. 하지만 카이사르는 방대해진 영토를 관리하는 시스템에 대해 한계를 드러낸 로마의 민낯을 잘 알고 있었다.

공화정 체제에서 귀족은 계속 부를 늘려가지만 시민들의 형편은 그렇지 않았다. 영토가 넓어질수록 로마시민들의 주머니는 가벼워져갔다. 그래서 ‘빵과 서커스’로 그들의 불만을 잠재워야 했던 것이다. 그런 사회가 얼마나 버틸 수 있을까? 카이사르의 고민의 지점이었다.

하지만 키케로는 그런 문제가 있는 것은 분명하지만 문제의 해법은 달리 생각했다. 그리고 1인에게 권력이 집중되는 제정으로 넘어간다고 해결될 수 있는 문제라고 생각하지도 않았다. 역사에서 제정이 보여준 정치적 긍정성은 거의 없었기 때문이다.

그리고 카이사르는 암살당한다. 하지만 그가 지목한 후계자 폼페이우스는 공화정을 종식시킨다. 여섯 명의 현제, 즉 6현제 시대를 반짝 불태운 로마는 키케로의 우려대로 빠르게 변질되어갔다.

에드워드 기번의 <로마제국쇠망사>에는 키케로의 우려와 변질된 로마의 역사가 기록되어 있다. 특히 지중해 전역을 영토로 삼았던 로마가 어떻게 쇠망했는지 12년간에 걸쳐 저술했다.

이 책 1권에 집정관을 지냈던 마르켈루스가 귀양을 가는 대목에서 키케로는 다음과 같이 이야기한다.

“어느 곳에 있든지 항상 정복자의 권력 안에 있다는 사실을 잊지 말게.”

폭압적인 황제의 권력이 행사되던 시절, 권력에 의해 귀양을 가야 하는 전직 집정관. 그리고 권력과 역사의 관계를 냉철하게 관찰했던 키케로. 그는 본능적으로 권력의 속성을 잘 알고 있었다. 그는 <변론가들>이라는 책에서 역사에 대해 “인생의 선생님”이라고 정의했다. 전체 문장은 더 풍부한 함의를 가지고 있다.

“역사는 시간의 흐름을 증언하는 증인이며, 진실의 빛이며, 인생의 선생님이고, 과거의 소식이다.” 역사에 대한 여러 정의가 있지만 이처럼 명쾌하게 본질을 집어낸 정의는 별로 없을 것이다.

그런데 이 같은 정의는 키케로만 이야기한 것은 아니다. 동양의 역사서는 모두 이 관점에서 저술되었다고 말할 수 있을 정도로 ‘군주의 거울’을 강조하고 있다. 그래서 동양의 군주는 ‘제왕학’의 관점에서 역사책을 읽었을 정도다. 그러한 관점에서 현재까지 가장 큰 영향을 주고 있는 책은 아마도 사마천의 <사기>일 것이다.

그는 이 책에서 역사에 대해 다음처럼 기록했다. “지나간 일을 잊지 말고 훗날의 스승을 삼자.”(전사불망 후사지사, 前事不忘 後事之師, <사기> 〈진시황본기〉)

후세의 왕들이 나라를 다스림에 있어 진나라의 망국과정을 교훈삼아 통치해주길 바라는 마음으로 사마천은 이 같은 글을 적은 것인데, 후에 <전국책>에도 같은 내용이 인용되었다. 같은 실수를 반복하지 않고, 항시 자신을 경계할 수 있도록 자산을 거울에 비춰보라고 말하는 것이 동양의 역사책이었다.

그래서 당태종은 “옛일을 거울로 삼으면 세상의 흥망을 알 수 있고, 사람으로 거울을 삼으면 득실을 알 수 있다”고 말했다고 한다. 이 이야기도 물론 중국의 사서인 <십팔사략>에 나오는 내용이다.

또한 전한 시대의 학자인 유향이 저술한 <설원(說苑)>에는 “밝은 거울은 형체를 비추는 것이고, 옛일은 지금을 아는 것이다”라고 적고 있다.