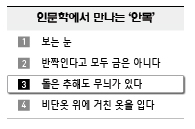

인문학에서 만나는 ‘안목’ <3>

요즘도 말 많으면 자주 궁지에 몰려

<대한금융신문=김승호 편집위원> “크게 이루어진 것은 모자란 듯하다. 크게 이루어진 것은 모자란 듯하지만 아무리 써도 다함이 없고, 크게 가득 찬 것은 텅 빈 듯하지만 아무리 써도 마르지 않네.”

노자 <도덕경>의 한 구절이다.

우리는 흔히 매끄럽고 군더더기 없이 이야기할 때 청산유수처럼 말한다고 이야기한다. 그리고 막힘없이 말하는 사람을 보고 달변이라고 말하며 그런 달변을 현대인의 덕목쯤으로 여긴다.

그런데 노자는 오히려 말 잘하는 이는 어설프고 서툴다고 말한다. 화려한 언변은 전달하고자 하는 본질보다 각종 수사에 신경을 쓰다 보니 본뜻을 제대로 전달하지 못한다는 것이 그 이유다.

같은 맥락은 아니겠지만, 한비는 <한비자>에서 왕에게 자신의 뜻을 펼치는 유세의 어려움을 말한다. 자신의 생각을 조리 있게 요점을 전달함에 있어서 상대의 의중을 살펴 알맞은 말로 설득하는 것이 어렵다는 함의를 담고 있다.

한비가 노자와 같은 사상적 배경을 취하고 있어서일까? <도덕경>에도 세난(說難)에 대한 경고의 메시지가 담겨져 있다.

“말이 많으면 자주 궁지에 몰리게 된다.” 그래서 “아는 자는 말하지 않고, 말하는 자는 알지 못한다”고 노자는 말한다.

그래서 노자는 말 잘하는 것은 달변이 아니라 눌변이라고 말하고 있는 지도 모른다. 또한 노자는 “크게 이루어진 것은 모자란 듯하다(大成若缺)”고 말하고 있는 것이다.

노자의 역설적 비유와 비슷한 이야기가 하나 있다. 송나라의 문필가이자 정치인인 소동파(1037~1101)와 그의 외종사촌이자 벗인 문동(文同) 간에 주고받은 이야기다.

소동파에게 있어서 그림 스승이기도 했던 문동은 소나무와 대나무 그림을 빼어나게 그린 사람이라고 한다. 그가 그린 ‘매죽석(梅竹石)’이라는 그림을 보고 동파가 시(詩)를 썼는데, 그 시를 본 문동은 “세상에 나를 알아주는 이는 없으나 오직 동파는 한번 보고 나의 묘처를 알았다”고 말했다고 한다. 즉 자신의 지음(知音)의 존재에 기뻐했다는 것이다.

그런데 동파의 시가 압권이다.

“매화는 차가우나 빼어나고/대나무는 여위었으나 오래 견디며/바위는 못생겼지만 문채를 이루지”(梅寒而秀 竹瘦而壽 石丑而文, 매한이수 죽수이수 석축이문)

역설적 의미의 단어를 병치시키면서 매화와 대나무. 그리고 바위의 특징을 정확하게 전달하고 있다.

이른 봄, 아직은 차가운 바람 불 때 매화의 꽃핀 자태가 빼어나고, 겨우내 충분히 수분을 흡수하지 못해 메마르고 여위였으되 긴 생명력을 보이는 대나무, 그리고 어디서나 흔하게보이는 바위는 아름답지는 않지만 나름의 무늬를 가지고 있음을 시인은 애정 어린 시선으로 찾아낸 것이다.

동파와 문동 간에 주고받은 시(詩)의 조선판 패러디가 있다. 아름다움을 가려보았던 우리 선조들의 ‘안목’을 찾을 수 있는 이 시의 주인공은 능호관 이인상이다.

추사 김정희와 같은 시대를 산 이인상(1710~1760)은 추사가 당대의 여러 재주꾼(글과 그림) 중 ‘문자기(文字氣)’가 있다고 유독 추켜세운 인물이기도 하다.

이인상이 1738년(29세)에 그린 수석도(樹石圖)의 하단에 짧은 글귀가 하나 적혀있다.

“나무는 차되 빼어나고 바위는 문채가 있으되 거칠다.”(樹寒而秀 石文而醜, 수한이수 석문이추)

동파의 시를 조금 바꿔 나무와 바위로 병치시킨 이 구절에서도 역시 우리의 고정관념에서 보지 못하는 이인상만의 시선을 찾아낼 수 있다. 바위는 거칠지만 무늬를 가지고 있다.

거친 바위에서 무늬를 읽어내고, 그 아름다움을 찾을 수 있는 안목은 그냥 생기지는 않을 것이다. 애정을 가지고 수없이 바라봐야 겨우 무늬가 눈에 들어오지 않을까? 그리고 초록이 산하를 덮기 시작한 지금보다 잔설이 사라지는 이른 봄에 그 무늬는 더 분명하게 보일 것이다.

가치를 찾아내 읽어내는 눈은 끊임없는 훈련의 결과다.