오크통·항아리 숙성하는 술 손꼽고, 1년 이상은 언감생심

숙성 비용 감당할 술도가 적어…고급주 생산에 한계 노출

<대한금융신문=김승호 편집위원> 소주는 원래 서민들의 술이 아니었다. 맑은 청주를 거른 뒤 남은 지게미를 물에 희석해서 거른 술, 즉 막걸리(혹은 탁주)가 서민을 대표하는 술이었고 소주는 청주 네댓 병을 증류해도 한 병이 나올까 말까할 정도로 귀하디귀한 술이었다.

그래서 임금이 친인척과 공을 세운 신하에게 선물로 내리는 술이었으며, 고관대작 정도 돼야 겨우 집에 소줏고리를 걸고 내릴 수 있었다.

하지만 일제강점기에 들어온 희석식 소주 제조법이 일반화되면서 오늘날 대표적인 술로서 자리하게 됐다. 지난 2017년 기준 주종별 점유율을 보면 맥주가 대략 절반에 못 미치는 45.6%였으며 소주는 37.8%에 달했다.

그런데 희석식 소주에 지친 미식가들이 늘면서 증류주 시장에 변화가 몇 년 전부터 일기 시작했다. 가처분소득이 늘어나면서 파인 다이닝의 요구와 함께 고급주 시장이 열리기 시작한 것이다. 전통주 업계도 여기에 대응하기 시작했다. 청·약주와 막걸리를 제조하던 양조장들도 관심을 갖고 증류기 도입에 적극적으로 나선 시기도 대략 이 때쯤부터였다.

그리고 등장한 이름이 ‘프리미엄 소주’. 기존 희석식 소주와 다름을 강조하기 위해 취한 명칭이었다. 이렇게 붐이 일면서 ‘화요’가 급성장하게 됐고, 진로에서 생산하는 ‘일품진로’는 시장에서 품귀현상까지 빚다가 최근 19년산 한정판을 생산하기 시작했다.

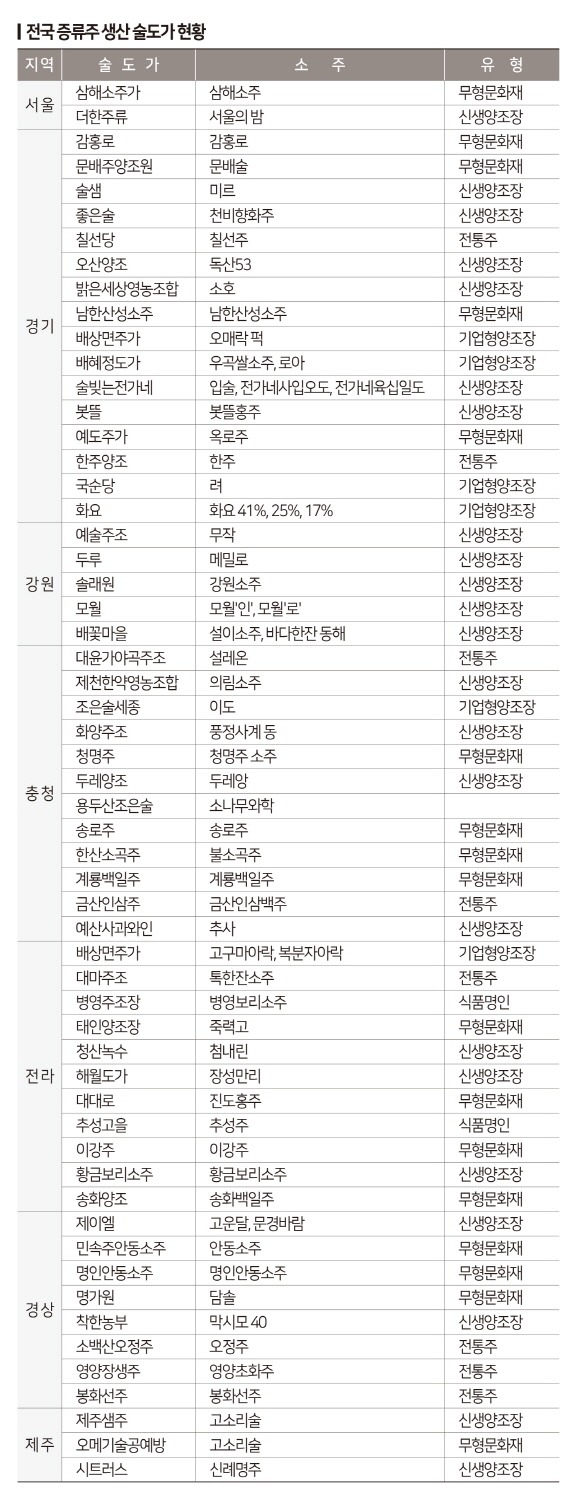

기존 소규모 술도가에서 생산하는 증류주들도 다양화됐다. 무형문화재로 지정된 술만 있던 시장에 기존 양조장 및 신생 술도가에서 소주시장을 겨냥한 새로운 술들이 줄지어 출시하기 시작했다. 가격도 수만원에서 20만~30만원까지 다양하다.

하지만 이 술들의 소비량은 미미하고 잘 알려져 있지도 않다. 이유는 고급주 시장을 장악하고 있는 술들이 여전히 위스키와 코냑류의 브랜디이기 때문이다. 마시는 술은 물론 선물로 주고받는 주류까지 국산 증류주는 뒷방 늙은이마냥 감춰져 있는 존재일 뿐이다.

고급주류 시장에서 외국산 증류주를 선호하는 가장 큰 이유는 숙성(에이징)이다. 발효주를 증류하면 원주의 재료가 가진 향을 응축해서 갖기 마련이다. 오크통에서 숙성시키기 전의 사과 브랜디에선 사과향이 나며, 포도 브랜디에선 포도와 포도가지 등의 나무 향까지 난다. 쌀 소주에서도 과일 브랜디만큼의 향은 아니지만 달큰한 향이 올라온다.

이 향은 숙성과정을 거치면서 더욱 다채롭게 변화된다. 오크통에서 숙성된 위스키와 브랜디들이 그 대표적인 사례일 것이다. 또한 도자기에서 수십 년 숙성되는 중국의 백주도 짙은 농향 및 장향을 자랑한다.

그런 점에서 십 수 년에서 수십 년까지 오크통 및 항아리에서 숙성된 외국산 증류주와 어깨를 겨눌 술이 우리에게 있는지 자문해볼 필요가 있다. 물론 그럴만한 이유는 있다. 쌀을 소재로 전통주 및 고급주를 생산할 수 있게 된 것이 얼마 안 된 일이라 충분한 기술을 축적하지 못하고 있다. 또한 주세체계의 문제점과 술도가들의 영세성 때문에 증류주의 맛과 향에 날개를 달아줄 숙성을 제대로 하지 못하는 까닭도 있다.

현행 주세법에 따르면 오크통에서 1년 이상 숙성을 시키면 전통주 대접을 받지 못한다.

따라서 대부분의 술도가들은 숙성을 위해 오크통을 사용하고 있지만 1년을 넘기지는 않는다. 전통주 프리미엄을 상실하지 않기 위함이다. 오미자 와인과 브랜디를 생산하고 있는 오미나라의 경우도 1년 오크통에서 숙성한 뒤 항아리에서 2년을 숙성시킨 뒤 ‘고운달’이라는 브랜디를 내고 있을 정도다.

그래도 오크통을 도입해서 숙성시킬 수 있는 술도가는 형편이 좋은 경우다. 일품진로를 생산하고 있는 하이트진로나 다채로운 버전의 소주를 생산하고 있는 화요처럼 기업형 양조장이 아닌 경우에는 오크통 도입은 물론 숙성 공간 등 숙성에 필요한 만만치 않는 비용을 지불할 처지가 못 된다.

항아리 숙성도 상황은 마찬가지다. 윤두리 공방에서 생산하고 있는 무광택 항아리로 숙성시키는 술도가들도 있지만, 공간 등의 문제로 대개의 경우 1년 안팎의 기간을 숙성에 할애하고 있는 처지다.

증류 소주의 경우도 오랜 시간 숙성된 술이 더 맛과 향이 깊은 법이다. 하지만 숙성비용을 감당할 수 없는 술도가의 영세성이 발목을 잡고 있는 형편인 것이다.

상황이 이렇다보니 프리미엄 소주라는 술의 장르마저 제대로 형성되지 못하고 술의 증류방법에 따른 논쟁만 분분한 실정이다. 그나마 무형문화재나 식품명인으로 지정된 술도가에서 생산되던 증류주들이 여타 양조장으로도 확산돼 소주 및 증류주가 다양해졌다는 점이 반가울 따름이다.

이렇게 증류주 생산 술도가가 늘었으니, 시간의 흐름만큼 자연스레 숙성되는 술들도 늘어날 것이다. 그러다보면 우리 술에도 ‘프리미엄’이라는 이름에 걸맞은 소주와 증류주들이 등장하게 될 것이라 생각한다.