쌀도 고구마도 아닌 수입산 타피오카 희석식 소주가 대세

가격 올랐지만, 여전히 소주는 노동의 친구이자 서민의 벗

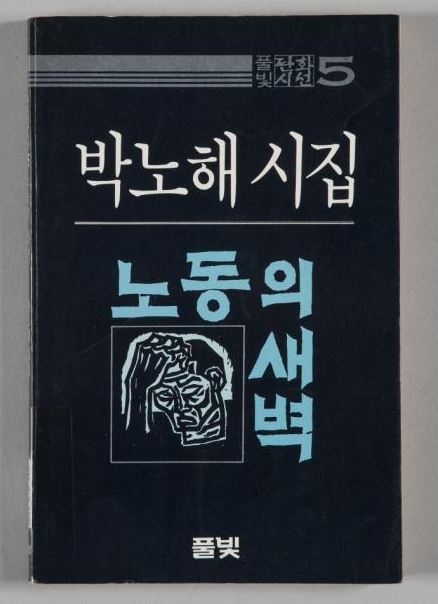

하루 평균 8.6시간. 월평균 25.6일의 강도 높은 노동을 견뎌야 했던 1980년대 초 당시 노동자들의 피곤한 삶이 고스란히 담겨 있는 박노해의 시 <노동의 새벽> 첫째 연은 이렇게 시작한다.

“전쟁 같은 밤일을 마치고 난/새벽 쓰린 가슴 위로/차거운 소주를 붓는다/아/이러다간 오래 못가지/이러다간 끝내 못가지”

이 시가 발표된 것은 1984년의 일이다. 신군부가 집권한 뒤 권위주의 정부에 의한 통치가 극에 달했던 시기다.

당연히도 자신들의 권력을 강화하기 위한 노력들은 다양한 형태로 문제를 노출하게 되고, 대학가는 4월과 5월이면 민주화와 ‘광주항쟁’의 진상 규명을 요구하는 시위로 최루탄 자국이 지워질 날이 없었다.

하지만 노동 분야에선 그 어떤 변화도 일지 않았다. 아니 물 위에 떠 있는 오리의 발처럼 수면 아래는 분주했지만, 겉으로 보이는 변화는 거의 없었다.

노동을 바라보는 시민들의 시선은 여전히 보수적이었고, 언론도 노동에 관한 관심은 크지 않았다.

다만 노동계 내부의 동력은 점점 커지고 있었고, 박노해는 극한에 달하는 분노를 ‘소주’에 빗대 노래한다.

그래서 ‘이러다간 오래 못가지’라는 중의적 잠언이 담긴 이 시는 그동안 문학에서 소외됐던 노동을 문학의 소재로 자리 잡게 한 당대의 문제작이 돼줬다.

이에 반해 대학에선 큰 변화가 일기 시작했다.

대학 내에 주재하고 있던 경찰서 정보과 형사들의 공간은 사라졌으며, 학교 공간의 절반쯤을 장악하고 있던 머리 짧은 전경들도 교정을 떠났다. 온전히 학교 구성원들만 캠퍼스의 일상을 맛볼 수 있었다.

제한적이나마 학교 내에서 자유를 호흡할 수 있었던 그 시절, 서울의 소주는 초록색 병이 아니라 투명한 유리병에 두꺼비 그림이 선명한 알코올 도수 25도짜리 진로소주였다.

물론 강원도에 여행이라도 가면 단맛이 강한 경월소주를 마시곤 했지만 말이다.

1973년 이후 1도1주 정책을 편 결과, 소주 회사는 10개가 됐고 소주가 지역의 정체성을 표현하는 수단이 되기에 이른다.

그렇다면 그 당시 마셨던 알코올 도수 25%의 소주는 어떤 소주였을까.

박노해 시인이 “늘어쳐진 육신에/또 다시 다가올 내일의 노동을 위하여/새벽 쓰린 가슴 위로/차거운 소주를 붓는다”고 노래하면서 마신 술은 우리 쌀로 빚지도 않았고, 고구마로 주정을 내려 희석한 술도 아니었다.

1965년 양곡관리법이 시행되면서 우리 술의 핵심 재료인 쌀은 전통주 시장에서 사라진다.

그리고 1976년에 발생한 함평고구마 사건은 고구마마저 우리 술의 재료에서 사라지게 했다.

농협은 남쪽에서 재배하는 고구마를 수매해 주정회사에 넘겨 희석식 소주의 재료로 공급했는데, 그해 농협은 약속한 고구마를 수매하지 않는다.

결국 가톨릭농민회 등의 단체를 중심으로 투쟁을 벌였지만, 이미 정부는 물가 안정을 이유로 주정회사들에게 값싸게 소주의 원료를 만들 수 있는 열대감자, 즉 타피오카의 수입을 오래 전에 허가한 상황이었다.

즉 농협은 주정 재료를 만들기 위해 더 이상 고구마를 수매할 필요가 없어지게 됐다.

타피오카를 주재료로 만든 알코올 도수 96%의 주정을 25%로 희석해 만든 소주의 당시 공장도 가격은 210원이었다.

술집에선 800원이면 라면 한 그릇과 소주 한 병을, 구멍가게에선 400원이면 새우깡 한 봉지와 소주 한 병을 살 수 있던 가격이었다.

주화로 등장한 지 얼마 안 된 500원짜리 동전 하나면 소주와 새우깡, 그리고 환희 담배 한 갑을 살 수 있었던 그런 시절이다.

물론 지금의 화폐단위로 보면 소주 가격이 싼 것처럼 보이지만, 한국은행이 발표한 1984년의 국민 1인당 GNP는 1,998달러였던 시절이다.

지금은 3만 달러를 넘어서는 상황이니 현재의 시선으로 당시의 물가를 단순비교를 할 수는 없다.

다만 통계청 사이트에서 비교한 1984년의 물가를 고려한다면 360mL 한 병 가격인 210원은 현재 670원 정도의 가치로 환산되는데, 요즘의 소주 가격은 1280원이니 당시보다 2배 정도 비싸졌다고 볼 수 있다.

하지만 소득이 6배 정도 증가했으니, 체감되는 가격은 1984년이 훨씬 더 비싼 것이다.

제대로 된 안주에 소주를 마시기엔 아직 주머니 사정이 좋다고 할 수 없었던 그 시절, 그래서 노동의 대명사는 ‘깡소주’였는지도 모른다.

그랬던 소주가 이제는 17도도 안 되는 저도주가 됐고, 과일 원액을 넣어 더 달콤하게 만든 술까지 등장했다.

요즘은 젊은 소비자층의 기호에 맞춰 민트향을 가미한 소주가 나오기도 하고 메론향을 입히면서 소비자의 입맛에 더 가까이 가려 한다.

그래서 박노해 시인이 ‘내일의 노동을 위하여/새벽 쓰린 가슴 위로’ 부었던 알코올 도수 25%의 소주와 비교하면 천양지차의 술맛이다.

게다가 가격도 많이 비싸져 이제는 4000원을 내야 식당에서 소주 한 병을 마실 수 있는 시절이 됐고, 도심 한복판의 식당에선 5000원을 받는 곳까지 등장했다.

물론 소득이 많이 늘었으니 이 정도 가격에서도 여전히 소주는 노동의 친구이자 서민들이 벗이 돼주고 있다.