발아래 펼쳐지는 백두대간 풍광에 ‘엄지척’

가을 단풍에 멋진 암릉 어우러지는 산행지

정이품송과 법주사의 팔상전이 있는 속리산은 대표적인 가을 산행지다. 굵직한 암릉 지역과 어우러지는 단풍이 설악 못지않기 때문이다. 아침 바람은 가을을 느끼게 하지만 여전히 한낮의 뜨거운 햇볕이 여름을 굳건히 지키는 이 시절, 조급한 마음으로 속리산을 찾았다.

산의 이름은 대체로 특징이나 지역적 특성을 담기 마련이다. 북한산은 한강 북쪽에 위치해서, 설악산은 아름다운 암릉 지역에 내린 눈의 모습을 산의 이름으로 채택했다. 그런데 속리산은 다르다. 속세(俗)와 떨어져(離) 있다는 뜻이다. 불교적 색채가 강하다.

아니나 다를까 비로봉, 문수봉, 관음봉 등 주요 봉우리 이름도 불교에서 따왔다.

그렇다면 ‘속리’의 연원은 무엇일까. 《삼국유사》에 따르면 신라 혜공왕 때 진표율사가 세속을 떠나 입산한 곳이라는 뜻에서 ‘속리’라는 이름을 지어줬다고 한다. 여기에 보태 신라의 명문장가 최치원도 ‘속리’를 말한 바 있다. 법주사를 병풍처럼 둘러선 속리산의 봉우리에서 ‘속세에서 멀어지고 있는 세상’을 봤던 것이다.

법주사에서 출발한 속리산 등산의 미덕은 정상에 올라가야 알 수 있다. 속리산은 조선의 7대 국왕 세조와 깊은 관계가 있다. 왕권을 강화하는 과정에서 단종을 폐위시키고 심지어 죽음에 이르게 했던 세조는 불교에 많은 공을 들였다. 그런 가운데 속리산에 들러 법주사에서 법회를 열고, 종기 치료를 위해 계곡에서 목욕까지 한다. 그 장소를 지금은 ‘목욕소’라고 부른다. 또한 산 정상에 올라 삼강오륜에 관한 책을 읽고 강론을 한다. 그 덕분에 봉우리 이름 하나가 바뀐다. 문장대다.

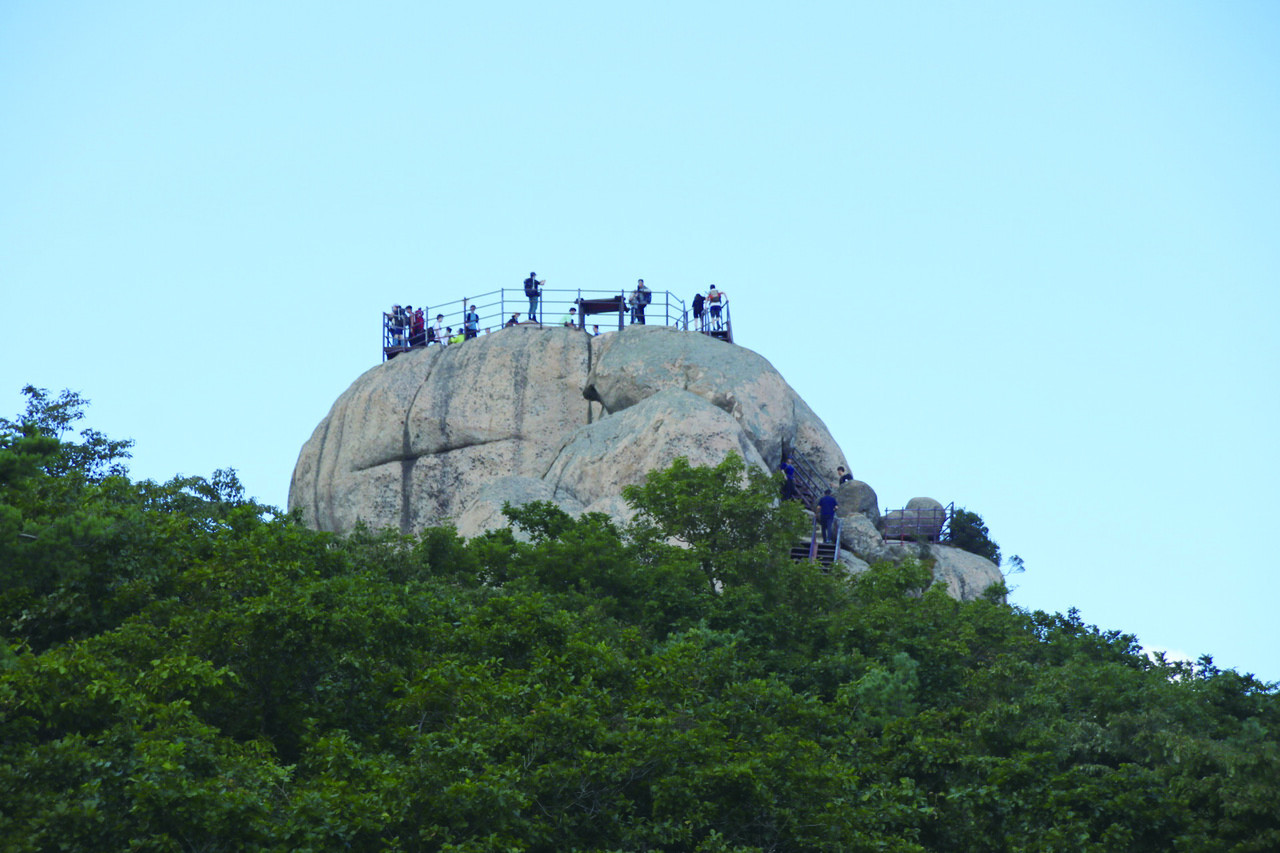

지금도 많은 사람이 찾는 문장대의 원래 이름은 ‘운장대’다. 해발 1054m의 봉우리니 구름에 감춰져 있는 적이 많았을 것이다. 그런데 세조가 강론을 펼치면서 봉우리의 이름은 구름(雲)에서 글월(文)로 바뀌게 됐다.

그런데 속리산 등산의 백미는 문장대에 오르는 순간부터 펼쳐진다. 설악에서 오대로 그리고 태백과 소백에 이른 산들은 월악을 거쳐 속리산에 달한다.

그 덕분에 속리산은 올라간 정상이 문장대든 천왕봉이든 주변의 산을 장수가 거느린 장졸처럼 보이게 한다.

조선 후기 영조 대의 학자 이동향은 이 풍광을 〈유속리산기(遊俗離山記)〉에 “영남과 기호 전체, 호남의 반쪽, 치악산의 동쪽, 한강 이북의 지역이 활짝 열려서 한눈에 들어왔는데 마치 손을 내밀어 휘저은 곳에 있는 듯했다…모두 내 나막신 아래에 있었다”라고 쓰고 있다. 〈유속리산기〉는 속리산을 오른 뒤 자신의 문집에 남긴 산행기다.

조선시대의 선비들은 ‘등산’보다는 ‘유산(遊山)’이라는 단어를 썼다. 당시 산을 바라보는 시각은 세 가지였다. ‘요산(樂山)’은 경치를 즐기는 것이었고, ‘관산(觀山)’은 산을 바라보는 것이다. 그리고 산에서 논다는 뜻의 ‘유산’이 있다. 세 가지 중에서 가장 적극적인 행위가 ‘유산’이다.

이동향은 문장대에서 자신의 발아래 놓인 산들을 바라보면서 경외심을 느꼈다고 한다. 그래서 그는 ‘장엄한 경관’이라는 단어를 글에 담았다. 산에 이름을 남기라는 친구의 조언도 거부했을 만큼 그는 속리산을 좋아했다.

이동향이 문장대에 오른 길은 지금의 등산로와 동일하다. 법주사에서 세심정, 그리고 문장대로 오르는 순서다. 조금 더 욕심을 내면 암릉구간의 능선길을 걸어 속리산의 최고봉인 천왕봉(1058m)까지 길을 나서 하산하는 것이다.

등산을 좋아하는 사람이라면 풍광을 즐기기 위해서라도 이 길을 나설 것이다.

특히 발아래 펼쳐지는 경관은 더 그렇다. 파노라마처럼 펼쳐진 백두대간을 본다는 것 자체가 황홀한 경험이기 때문이다. 본격적인 단풍 계절이 되면 이 모습은 더 진하게 펼쳐진다.

김승호 편집위원 skylink999@gmail.com