300년 전 '청구영언' 고시조 속 원형 남아 있어

'막걸러' 마실 수 있는 술이어서 붙여진 이름인 듯

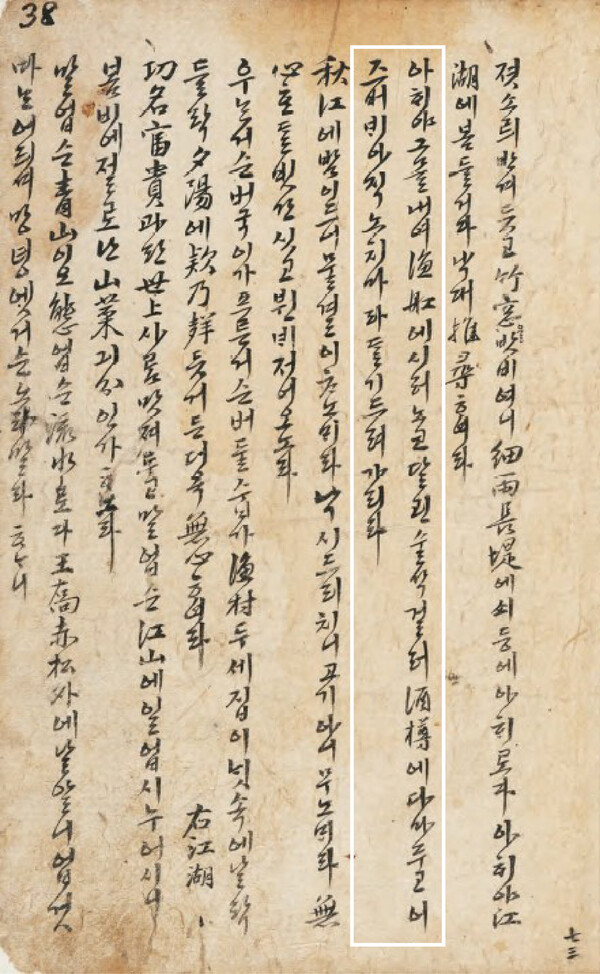

“아해야 그믈내여 어강(漁舡)에 시러노코/덜 괸 술 막걸러 주준(酒樽)에 다마두고/어즈버 배 아직 노치마라 달 기다려 가리라”

정돈된 그물을 배에 실은 어부가 고기잡이에 앞서 덜 익은 술을 바로 걸러서 주전자에 담는다. 그리고 아이에게 당부하듯이 말한다.

뭍에 있는 배를 아직 강에 부리지 말라고 말이다. 뜨는 달 지켜보며 기다렸다가 운치 있을 때 고기잡이에 나서겠다는 내용이다.

《청구영언》 4권에 실린 이 시조의 내용 중 ‘덜 괸 술 막걸러’라는 대목에 주목해보자.

채 익지 않은 술을 ‘막걸러’. 즉 바로 걸러서 마실 수 있게 한다는 것인데, 이 ‘막걸러’가 사람들의 입으로 전해지면서 ‘막걸리’로 바뀌지 않았을까 짐작해보게 하는 대목이다.

여기서 막걸리라는 단어가 등장해서 언론에 소개되는 데는 170년 정도가 걸렸다.

김천택이 《청구영언》을 엮어낸 해가 1728년이고, 막걸리라는 단어가 언론에 처음 등장하는 것은 1898년 《매일신문》이었다.

일제강점기가 되면 막걸리라는 단어는 더욱 대중성을 띠게 된다. 《조선무쌍신식요리제법》이라는 조리서에 탁주(막걸리)라는 이름으로 주방문이 처음 등장하게 된다. 1924년의 일이다.

“하등 멥쌀 1말을 절구에 찧어 굵은 체에 쳐 낸다. 쌀가루를 시루에 쪄 떡을 만든 다음, 차게 식기를 기다려 물 1~2말과 누룩 4장(여름은 4장 반)을 가루 내어 넣고, 고루 버무려 술밑을 빚는다. 술밑을 술독에 담아 안 치고, 이불로 덮어 겨울 10일, 여름 7일간 발효시킨다.”

이것이 《조선무쌍신식요리제법》에 나오는 막걸리 제조 방법이다. 좀 더 고급스러운 술을 만들려면 덧술을 하면 된다.

한 번을 더하면 이양주, 두 번을 더하면 삼양주, 이런 식으로 술밥을 더 주는 식으로 고급주를 만든다.

덧술을 한 술들은 단양주와 비교해 더 풍부한 맛을 가지고, 알코올 도수도 높다. 효모가 생존할 수 있는 알코올 도수의 한계가 19도 정도라고 하는데 막걸리는 이 도수까지 술을 낼 수 있다.

앞애서 소개한 시조에서 보았던 ‘덜 괸 술’은 바로 걸렀다면, 19도까지는 아니어도 12~13도 정도는 되는 술이라고 할 수 있다.

이 술을 부르던 이름이 예전에는 있었다. 《조선무쌍신식요리제법》에도 나왔던 ‘합주’가 바로 그 이름이다.

청주를 따로 거르지 않고 있는 술을 모두 거른 술이다, 그래서 알코올도수도 높다. 이 술을 조선의 선비 정희량은 ‘혼돈주’라고 불렀다.

맑고 흐린 부분을 모두 가지고 있고, 물을 타지 않아 다 익은 술의 알코올을 한 몸에 모두 가지고 있으니 적절한 이름이라 할 수 있다. 그런데 혼돈주나 합주라는 단어는 더는 쓰고 있지 않다.

제국주의 일본이 우리나라를 강제 병합하고 식민지 통치자금을 마련하기 위해 발 빠르게 발령한 주세법과 주세령이 우리 술을 지배하던 핵심 질서인 세상에서 막걸리의 출발점인 가양주는 설움과 핍박의 대상일 뿐이었다.

공장에서 대량으로 생산되던 술만 합법적인 존재로 대우받으면서 합주는 사라지고 오직 ‘맑고 탁한 것’이 우리 술을 구분하는 유일한 기준이 되고 말았다. 이렇게 시절이 바뀌면서 합주는 시장에서 사라진다.

주세법 이후의 달라진 세상은 상업적인 술에만 생존권을 부여했다. 가양주가 사라지면서 술은 집을 떠나 상업의 영역으로 옮겨오게 됐다.

따라서 집에서 빚어오던 술들은 사라지고, 자본의 논리로 움직이는 양조장들의 술이 점차 주류 시장의 주인공이 돼 간다. 합주는 이 공간에서 살아남기 애매했던 술이었다.

청주(주세법상 약주)와 탁주로 구분되었던 우리 술 시장이 예전의 모습처럼 다양해지기 시작한 것은 1995년 가양주를 허용하면서부터다.

이때부터 알코올 도수 6도의 막걸리 업계 황금률은 사라지기 시작했다.

원주에 물을 더하지 않고 출시한 술도 제법 많아졌다. 막걸리로서 알코올 도수 19도를 넘나드는 술들이 늘어난 것이다.

‘이상헌 탁주(19도)’ ‘해창 18도(18도)’ ‘해창 아폴로(21도)’ 희양산(15도) ‘서울 골드(15도) 등의 술들이 여기에 해당한다.

앞으로 막걸리 시장의 경쟁은 더욱 치열해질 전망이다.

새롭게 창업한 술도가들도 많아졌고 기존 양조장들도 새로운 시장을 노크하고 있다.

결국, 막걸리의 생존은 술의 품질이 결정할 것이다. 누가 더 좋은 술을 빚느냐가 관건이 시대가 열리고 있는 것이다.