나날이 오르는 금리, ‘목돈 피난처’로 주목

금리 좀 더 얹어주는 중도해지 예금도 있어

가지급금 제도 알면 자금회수 안전성 ↑

2022년 10월 26일 16:01 대한금융신문 애플리케이션에 표출된 기사입니다.

#이달 초 A저축은행 적금 상품을 든 B씨는 가입한 지 한달도 안 지나 해지하고 똑같은 상품에 다시 가입했다. 며칠 사이 오른 금리 때문이었다. B씨는 이보다 더 높은 금리를 제공하는 타사 상품을 보고 다시 갈아타야 할지 고민에 빠졌다.

기준금리가 고공 행진하며 저축은행권 예·적금 상품 금리도 널뛰고 있다. 최고 금리를 내건 저축은행 타이틀이 바뀔 때마다 소비자들의 자금이동이 분주한 모양새다.

하지만 기준금리 추가 인상 가능성을 고려하느라 위 B씨처럼 쉽게 이동하지 못하는 소비자도 늘고 있다. 하루마다 오르는 금리를 보며 혜택을 극대화하기 위해 가입을 미루는 것이다.

이에 저축은행이 내놓은 해답은 파킹통장과 중도해지 예금상품이다.

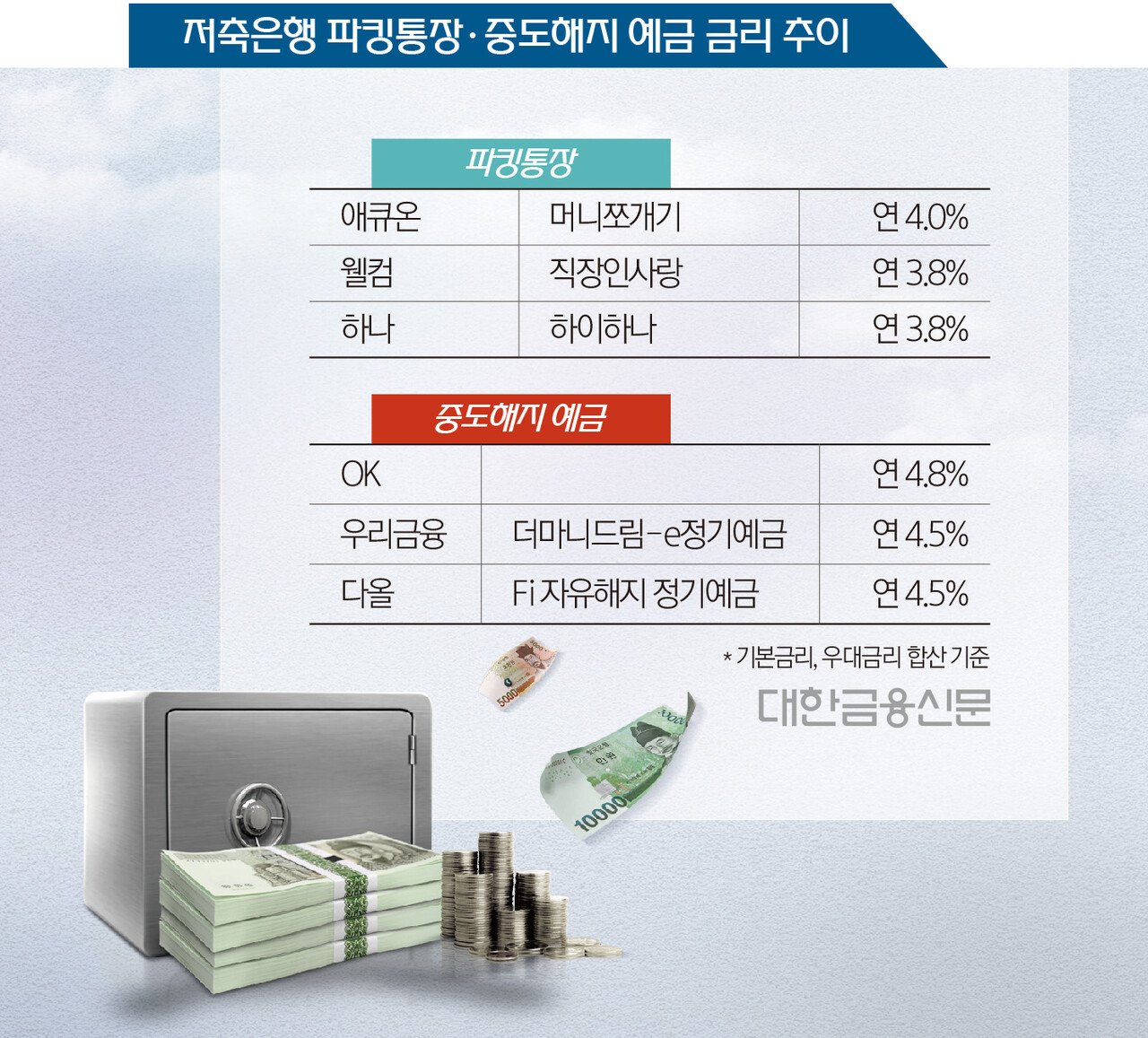

26일 저축은행업계에 따르면 전날 애큐온저축은행은 기존 파킹통장 상품의 금리를 연 4.0%로 인상했다. 이는 파킹통장 기준 업계 최고 금리에 해당한다.

파킹통장은 주차하듯 목돈을 잠시 보관하는 용도로 사용하는 계좌다. 수시 입출금 통장의 편리함과 비교적 높은 금리 혜택을 동시에 누릴 수 있는 안전자산 상품인 셈이다.

중도해지 예금상품도 이와 동일한 효과를 제공한다. 중도해지 예금상품은 일반 예금상품과 달리 예금을 중도에 해지해도 약정이율대로 이자를 지급한다.

파킹통장과 다른 점이 있다면 만기 전까지 해지 횟수가 정해져 있다는 것이다. 편리함이 줄어든 대신 일반적인 파킹통장보다 높은 금리를 제공한다. 현재 업계 중도해지 예금상품의 금리는 4% 후반대다.

이 같은 상품들은 목돈을 단기간 굴림에도 높은 금리를 제공하고 있어 수요층이 두껍다. 특히 금리가 지속해 오르는 상황과 ‘단기간 다수계좌 개설 제한’ 방침으로 계좌개설을 망설이는 소비자들에게 주목받고 있다.

단기간 다수계좌 개설 제한은 금융감독원이 대포통장 및 보이스피싱 방지를 위해 도입한 방침이다. 금융권 한 곳에서 입출금 통장을 개설한 뒤 영업일 기준 20일 동안 타 금융기관에서 입출금 통장을 만들 수 없다는 게 골자다.

이를테면 6%대 금리를 제공하는 예금을 가입한 뒤 7%대 금리의 타 은행 상품으로 갈아타려면 한달가량 시간이 소요되는 것이다. 고금리 특판이 하루 만에 완판되고 있는 현 상황에서 소비자 선택에 제약이 클 수밖에 없다.

파킹통장과 중도해지 예금의 경우 3개월 등 특정 시점에 맞춰 금리가 변동되는 방식으로 이를 보완하고 있다. 고금리 특판 대비 경쟁력도 높지 않아 타사로 갈아타는 데 부담도 덜 든다.

저축은행 상품에 대한 안전한 투자방식도 소비자들의 주요 관심사다. 최근 금융권 내 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 리스크가 부각되고 경기가 불안전해지자 저축은행에 대한 소비자 우려가 커진 것.

가지급금 신청제도를 인지하고 활용하는 게 한 방법이 될 수 있다. 예금보험공사는 5000만원까지 예금을 보장하는 것 외에도 ‘가지급금’ 제도를 운영하고 있다.

예금을 넣어 둔 금융기관이 파산할 경우 예보에 가지급금 수령을 신청하면 신청 당일 및 익일에 예보에서 지정한 금액을 받을 수 있다. 가지급금 규모는 예금보험위원회가 정하고 있으며 지난 2012년 저축은행 부실사태 당시에는 2000만원으로 정해졌다.

예보의 보험금 지급은 파산한 저축은행의 피인수 상황 등에 따라 수개월이 걸릴 수 있지만 해당 제도를 활용하면 하루 만에 수령이 가능하다.

예보 한도 5000만원이 아닌 이전 가지급금 규모 2000만원에 맞춰 목돈을 굴리는 소비자들도 나오고 있다. 다만 현재로선 발생하지 않은 파산에 대한 가지급금 규모를 확정할 수 없어 참고하는 정도로 활용해야 한다는 게 예보 입장이다.

예보 관계자는 “가지급 금액은 위원회가 정하는 사안으로 상황에 따라 다르다”라며 “지난 부실사태 당시 정해진 2000만원이 향후에도 똑같이 적용될지는 알 수 없다. 참고하는 정도로 바라보는 게 좋다”라고 말했다.

대한금융신문 정태현 기자 jth@kbanker.co.kr