경쟁사比 2~4배 이상 과다포진

|

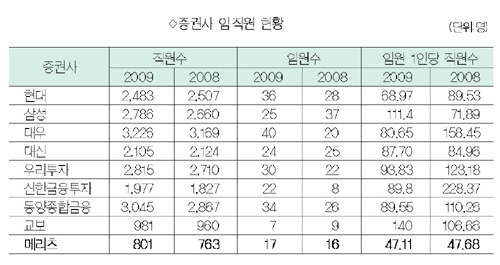

오는 4월 메리츠증권은 메리츠종합금융과의 합병을 앞두고 최근 2명의 전무급 임원을 새롭게 영입해 총 17명의 임원을 두고 있다.<표 참조>

이는 임원 1인당 직원 수를 비교해볼 때 타 증권사 대비 적게는 2배, 많게는 4배 많은 숫자다.

7일 업계에 따르면 메리츠증권 내부에서 임원진 과다 포진에 대한 문제가 또다시 논란으로 떠오르고 있다.

메리츠증권은 지난 2008년 10월 비상경영체제 가동 이후 전무급 임원 1명을 정리하면서 실상 1사장 1전무체제로 들어갔다.

실제로 지난해 8월 분기보고서의 임원 현황을 보면 등기임원 5명, 비등기임원 9명으로 임원진을 14명으로 감축한 적도 있다.

익명의 메리츠증권 관계자는 “비상경영체제에 따라 직원뿐만 아니라 임원도 함께 고통분담을 하겠다는 회사의 약속에 따라 이같이 임원진 규모를 축소했다”고 밝혔다.

그러나 현재 메리츠증권의 ‘임원의 고통분담’ 약속은 오간데 없다.

익명의 관계자는 “지난 2008년 메리츠화재가 RG(선수금 환급보증)보험으로 인해 어려움을 겪으면서 메리츠증권도 비상경영체제로 들어갔다”며 “이에 따라 회사는 임금단체협약에 대한 권리의 위임 요청을 했다”고 설명했다.

임단협 위임에 따른 대가가 바로 ‘임원의 고통분담’이었다.

당시에도 메리츠증권은 타 증권사 대비 직원 수에 비해 임원규모가 크다는 지적을 받아왔다.

메리츠증권이 발표한 임원에는 상모보 이하는 포함하지 않고 있어 당시 상무보 22명을 포함하면 임원은 38명으로 늘어난다.

결국 임원 1인당 직원 수는 20명인 셈이다.

관계자는 “임원이 많으면 자연스럽게 손익분기점(BEP)과 공통비가 높아질 수밖에 없다”며 “이는 직원의 부담으로 작용하게 된다”고 설명했다.

이어 그는 “단순히 임원이 많은 것이 문제가 아니다”라며 “임원에 대한 투자가 제대로 이뤄지고 있는지 회사는 제대로 점검을 해야 하며 그렇지 않다면 이에 대한 개선도 반드시 이뤄져야 한다”고 밝혔다.

아울러 “최근 부사장과 전무 2명을 영입하면서 사실상 1사장1전무체제는 무너졌지만 아직까지 회사에서는 임단협에 대한 언급은 없는 상태”라고 말했다.

한편 메리츠증권은 이와 상반된 주장이다.

메리츠증권은 “현 17명의 임원이 타사 대비 많은 숫자는 아니며 임원진에 포함돼 있지 않은 상무보 이하의 임원은 사실상 경영진으로서 영업 등 업무를 하고 있어 직원에게 부담이 될 것이 없다”고 해명했다.

아울러 “애초 임원의 고통분담 및 임단협 위임에 대한 약속도 없었다”고 일축했다.

<尹惠鎭 기자>yhj@kbanker.co.kr