금감원, 낙관적 가정 뺀 영향평가 실시

보험사들, 5% 내외 CSM 감소 추산 중

상장 8개사 추려도 ‘4조원’ 날아갈 판

무·저해지환급형 보험(이하 무해지보험)을 통한 계약서비스마진(CSM) 및 당기순이익 부풀리기 논란에 대해 금융당국이 새로운 해지율 가정을 제시, 재무영향평가에 나섰다.

보험개혁회의에서는 현재 보험사가 사용하는 해지율에 문제가 있다고 본다. 업계는 이번 평가가 현실화될 경우 보험사별로 수천억원의 CSM이 증발할 수 있다고 전망하고 있다. 낙관적 가정에 따른 반작용이다.

해지율 가안 배포…영향평가 제출해야

21일 보험업계에 따르면 금융감독원은 이달초 ‘무·저해지 보험 해약률 산출 가정(안)’을 배포했다. 각사는 이에 따른 무해지보험의 시나리오별 최선추정부채(BEL) 및 CSM상각액 변동을 담은 재무영향평가를 오늘까지 제출해야 한다.

해지율을 제외한 다른 계리적 가정은 올해 1분기 결산시점과 동일하도록 주문했다. 무해지보험의 해지율 변동에 따른 CSM 및 손익 변화만 살피겠다는 의미로 해석된다.

현재 보험사의 해지율 가정은 지난 2021년 금융감독원이 배포한 ‘해지율 산출 및 적용에 관한 모범규준’을 따르고 있다. 5년차까지 경험해지율을, 5년차 이상부터는 산업통계를 사용한다. 무해지보험 판매 기간이 짧다보니 아직 경험해지율이 쌓이지 못한 탓이다.

이에 일부 보험사는 해지유보효과(납입완료 시점 직전 1~3년) 구간에만 해지율이 낮아지도록 했을 뿐 전체 보험기간 중 해지율은 낙관적 가정을 사용했다는 후문이다. 경험해지율에서 벗어난 구간에는 ‘자의적’ 가정으로 CSM을 부풀렸을 가능성이 높다는 의미다.

예상 해지율이 높을수록 보험료는 저렴해지고, CSM은 과다 인식되는 결과를 낳는다. 탈락자만큼 보험금(환급금)을 지급하지 않거나 적게 지급한다는 가정이라는 점에서다.

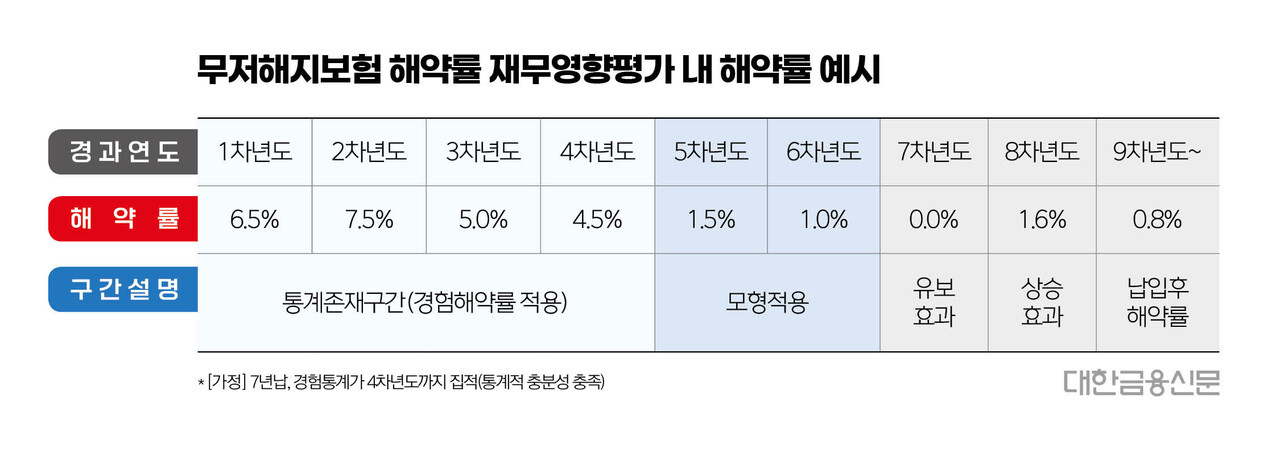

이번 영향평가에서는 해지유보기간(납입완료 시점 직전 1~3년)의 해지율이 0%에 수렴하는 해지율 모델을 사용하도록 했다. 납입기간 중에는 로그-리니어(log-lineer) 모형이 사용됐다.

‘단기납(7년납) 종신보험’을 예로 들면 2~4차년은 경험통계를 사용하고, 7차년도 해지율은 0.01%로 간주해야 한다. 이외 경험해지율이 존재하지 않는 5~6차년도에 로그-리니어 모형을 쓰면 낙관적 가정을 사용했던 보험사는 해지율이 크게 하락하게 된다.

이외 해지상승효과(보험료 납입 완료 후 해지가 급격히 상승하는 구간)의 경우 해약환급금이 증가하는 모든 구간에 기존 해지율의 80%만 쓰도록 강수를 뒀다. 납입기간 이후 해지율에는 △해약환급금이 표준형과 같을 경우 표준형 해약률을 쓰고 △경험통계가 없는 경우 캐나다 저해지보험 종국해약률인 0.8%를 준용하도록 했다.

특히 이러한 보험료 납입기간 이후의 해지율 변동은 과도하게 인식된 CSM을 감소시키는 요인이 된다.

CSM 폭탄 맞을 보험사 어디

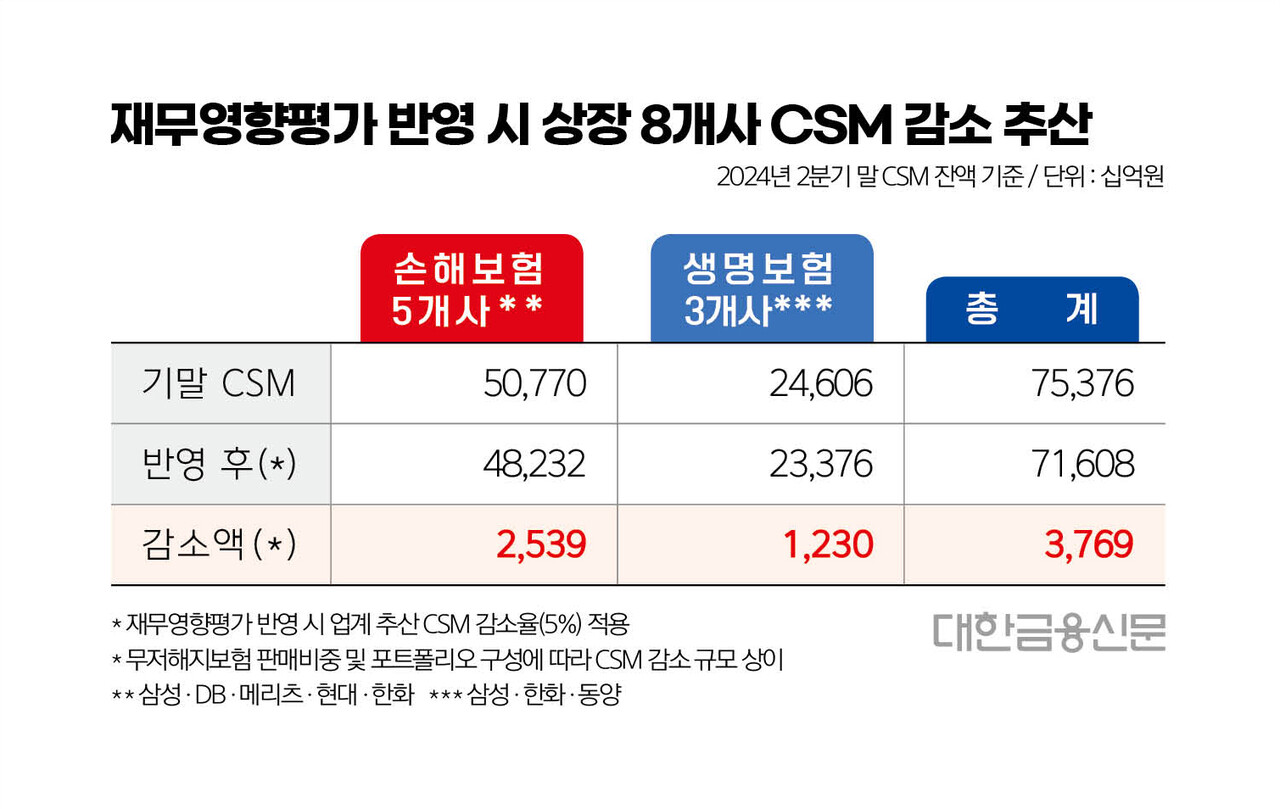

업계는 이번 영향평가가 현실화될 경우 보험사별로 5% 내외의 보유 CSM 잔액이 감소할 것으로 추산하고 있다.

이 경우 올해 2분기 기준 상장 8개사(삼성화재·DB손해보험·현대해상·메리츠화재·한화손해보험·삼성생명·한화생명·동양생명)에서만 약 4조원의 CSM이 증발한다.

통상 보험사의 분기 CSM 성장률은 2~3% 내외면 준수하다는 평가를 받는다. 즉 반년치 CSM이 장부서 사라지는 효과다. 반대로는 그만큼 느슨한 가정으로 이익을 부풀려왔다는 의미다.

가장 영향이 클 회사로는 삼성화재가 거론된다. IFRS17 도입 이후 CSM 확대를 전사적 기조를 삼는 삼성화재의 주요 전략 중 하나는 무해지보험 판매 확대다.

삼성화재 실적발표에 따르면 장기인보험 신규 매출 내 무·저해지보험 판매 비중은 △지난해 상반기 40.3% △지난해 말 53% △올 상반기 65.5% 등 지속 증가세다. IFRS17 도입 전인 지난 2022년 하반기부터 꾸준히 늘리던 무해지 비중은 이제 신계약의 절반 이상이 됐다.

추산해보면 최근 1년간(지난해 상반기~올해 상반기) 삼성화재 신계약 CSM의 절반인 2조원 가량이 무해지보험에서 비롯됐다. 신계약 CSM 내 무해지보험이 현대해상·메리츠화재(1.6조원) 등 상위권 손해보험사의 연간 신계약 CSM 규모를 뛰어넘을 정도다.

지난해부터 올 초까지 무해지 구조의 단기납 종신보험 광풍을 이끈 생보사도 안심할 수 없다.

생명보험 상장 4개사(삼성·한화·동양·미래)가 지난해 거둔 사망보험 신계약 CSM만 3조6000억원에 달한다. 이외 대형사인 교보·NH농협·신한라이프생명 등이 더해지면 무해지 구조의 사망보험 신계약 CSM 규모만 5조원에 육박할 수 있다.

한 보험사 관계자는 “최근 무해지보험을 급격히 늘린 보험사일수록 상당한 CSM 감소를 예상하고 있다”라며 “다만 해지율 변동에 따라 10~15% 이상의 보험료 인상도 예고된다. 낙관적 가정을 사용한 회사일수록 추후 보험료 인상폭은 커지는 구조”라고 말했다.

대한금융신문 박영준 기자 ainjun@kbanker.co.kr